【べた漉き】の為の押え金加工

今回は、革漉き機の押え金を加工交換した時のお話です。おおよそ一般には認知されていないだろう革漉き機の話で恐縮ですが、革漉きは欠かせない作業であるし漉き機のメンテナンスは普段の活動の一環でもあるのでご興味のある方の為に少し詳しく書いてみたいと思います。

一応説明しますと我々個人のクラフターが使っている漉き機はコバ漉き機と呼ばれるものがほとんどで一度に広い幅は漉けません。50mm程が限界でそれ以上の面積を漉く場合は漉きをつなげる必要があります。べた漉きと呼ばれるこの漉きはなかなか奥が深くて一度ハマると、もがき苦しんで抜け出すのに大変苦労することもある方法です。

漉きのつなぎ目の段差を極力なくすのがテーマなのですが、押え金の微調整しだいで段差なくべた漉きできます。しかし、うまく段差なく漉くことが出来たとしても銀面側に漉き跡が残る事があります。この漉き跡を極力付けたくないという理由で押え金の加工が必要になってくるのです。

きっかっけ

普段の製作の中でそれなりにべた漉きはできていたし、漉き跡も気になる事があまりなかったのは使う革によるところが大きいかと思います。銀面の硬い革、艶のある革は跡がつきやすいものです。ずいぶん前にコードバンを漉いた時に漉き跡が残ったことがあったのですがコードバンとはそういうものだと言い聞かせ、それ以来扱うこともなかったので問題にしていませんでした。

最近またコードバンを扱うようになり、この漉き跡をなんとかしなければいけないとの思いが湧いてきた訳です。そんな折、「押え金の両端を加工すると良い」と教えていただく事があり挑戦する事にしました。

漉きを専門に行う職人の方々が色々な漉きに対応すべく押え金を加工しているのは知っていましたが自分で加工する発想はありませんでした。失敗してべた漉きできなくなったら困るので予備の押え金を用意してから作業することにしました。

新旧比較

早速NIPPY純正の押え金#113を入手しました。今現在使っているものと全く同じものが届くつもりでいたのですが、そうでもありません。現在漉き機にセットして使っている押え金もNIPPY純正ですが製造年代の違いなのかディテールに差があります。秀革堂の漉き機はおそらく60年代に製造されたもので押え金も当時の物だと思います。

上の画像は漉き機購入時の付属品でこれまでべた漉きに使ってきたものです。購入時の状態のまま加工はしていません。見ると表面に鋳物特有のデコボコがあり角の面取りがされてないのが特徴です。

こちらは新しく購入した押え金です。表面の油分が酸化して黄色く見えてはいるものの、綺麗に研磨され各部に面取りがされているのが分かります。

新旧二つを重ねたのが上の画像です。赤丸で囲った部分が漉き跡になる部分で新旧でずいぶん形が違って見えます。新品に比べ旧品の方は角が立っているように見えます。この部分をうまく削ってやれば跡が残らないのだろうと推測できます。ということは新品の押え金は跡が付かないのでは!と思いそのままニトフロンテープも貼らずに使ってみました。

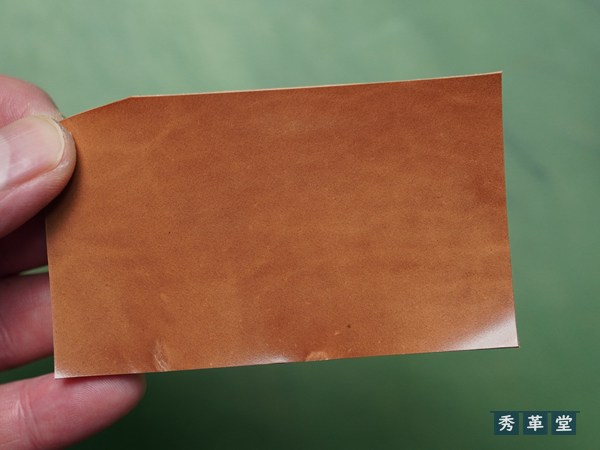

跡やキズが分かりやすいように艶のあるコードバンを漉いてみます。一見跡が無いように見えますが光に当ててみると跡が付いているのが分かります。しかし、いままで使っていた押え金よりも明らかに跡が薄いと思います。という訳で予備のつもりで買った新品押え金を加工して使うのが良いという判断になりました。

さらに感じた違いが送り抵抗の低さ?滑らかな感じがしたのです。何故かと思いもう一度新旧の仕上がりを比べてみました。

革と擦れる面に違いがあります。旧品のそれは横方向に深い凹凸があり新品の縦にうっすら入るヘアラインとは大違いです。しかし旧押え金には普段ニトフロンテープを貼って使っているのでそこまで滑りが悪いとは思えません。

押え金の頂点部分、一番ビアダルに近い部分に大きな違いがありました。左の新品は頂点部分の平面が細く線になっているのに対して旧押え金は幅が倍以上あり面で革を押えるようになっています。この違いが革を送る時の抵抗の違いになっているのではないかと考えました。

推測ですが、旧押え金は何十年にもわたり使われてきた過程で石のビアダルと接触することがあり手作業で研磨修正されたのだと思います。横方向に走る深い溝は不規則で人の手によるものではないかと思います。

押え金の加工

さて、従来よりも送り抵抗が低く、漉き跡も薄い押え金を手に入れたので心はウキウキです(新品の純正に替えただけですが・・・)。

さらにひと手間かけて漉き跡を減らすべく両端の面取りをしてみます。削った部分が分かりやすいように黒く塗りつぶし、余計なキズを付けないように慎重に作業しました。

削り過ぎると戻せないのでほんの少し角を落とすイメージです。使ってみて跡が残るようであれば再び研磨するつもりで作業しました。丸刃に沿うR部分にはヤスリが触れないように注意しました。

自動車用のコンパウンドで磨いた後、脱脂してニトフロンテープを貼ります。手抜きしてIPAなどのアルコールで脱脂して貼ってみましたが直ぐにはがれてきました。押え金の鉄の中に油分が染み込んでいるので表面のみ脱脂しても直ぐにはがれてしまうのです。

この染み込んだ油のおかげで純正の押え金は錆びにくいのです。旧西山製の押え金は油の染み込みがないので錆びやすかったそうです。また、押え金に焼が入っている事で減りにくく長持ちする押え金になっている事も旧西山製との違いです。ゆえに押え金の形を大きく変えた加工をしたい場合は中古の旧西山製を入手して加工するのが良いとプロの漉き屋さんが言っていました。

ということで王道のガスコンロ焼きをします。

焼始めるとすぐに油がしみだしてきます。こんなに染み込んでたの?という位出てきます。煙が出なくなるまで焼けば終了です。全体を焼いて油分をすっからかんにしたい所ですが時間の都合で丸刃沿いのR部分のみ焼きました。

この後じっくり常温で冷ましアルコール等でススをふき取ってからニトフロンテープを貼り直します。油分が無く錆びやすくなっているので水拭きなどはしない方がよいです。さっそく漉いてみます。

今回は漉き跡無く漉けています。さらにニトフロンテープを貼ったことによりスムーズさが増しています。秀革堂の漉き機ではゴム製のビアダルを使っています。ゴム製は砥石のビアダルのような強い摩擦が無いので力強く革を送ってくれる訳ではありません。適切な力で革を押え、大きな抵抗の無い状態でなければ送ってくれません。押え金の抵抗が低く滑らかに革を送ってくれる事は重要です。

今回使った限りでは漉き跡はほぼ無いに等しい位に漉けています。革や漉く厚さによっても変わると思いますがおおむね満足の仕上がりです。

最近NIPPYから樹脂製の「べた漉き専用押え」なるものが販売され気になっておりましたが今回、純正の押え金のポテンシャルを見直しました。中古で漉き機を購入されて付属の押え金を使っている方は新品に交換してみるのも良いのではないでしょうか。

これを期に更なる作品のクオリティーアップにつながる事を期待しています。

以上、参考になれば幸いです。