【バイブルサイズ】手作業で作る革の手帳

前回の製作から時間が経っているので設計を見直して型紙を刷新したバイブルサイズの製作です。ミニ6で好評だった可動式ペンホルダーも搭載し、スクラッチレザーとシュリンクレザーの異なる革の質感を楽しめる作品になりました。製作過程を記録したので詳しくご覧ください。

今回のバイブルサイズの仕様

画像左側のグレーの革がシュリンクレザーのリネアバスカという革です。イタリアのタンナーでバッケタ製法で作られた染料仕上げの革です。キメの細かいシボが特徴です。

シュリンクレザーは薬品で革の表面に収縮を起こさせシボを付けた革で比較的キズに強いとされています。自分はこのリネアバスカが気に入っているので今後いろいろと使ってみようと考えています。

右側のスクラッチレザーはマヤショルダーのターコイズブルーです。青と緑の中間のような感じが気に入っています。スクラッチレザーと言えばマルゴーやプエブロが有名ですが、それらに比べるとスクラッチが細かくマイルドで、独特のカラーがラインナップされている印象です。

左上の細長く茶色の革は芯材として使う国産のヌメ革です。栃木レザーの革で、張りが強く繊維が詰まっていてかなり硬いです。これをストラップなどの内側に入れて耐久性を高めています。

バインダー金具にはクラウゼの20mmを使いました。

製作過程

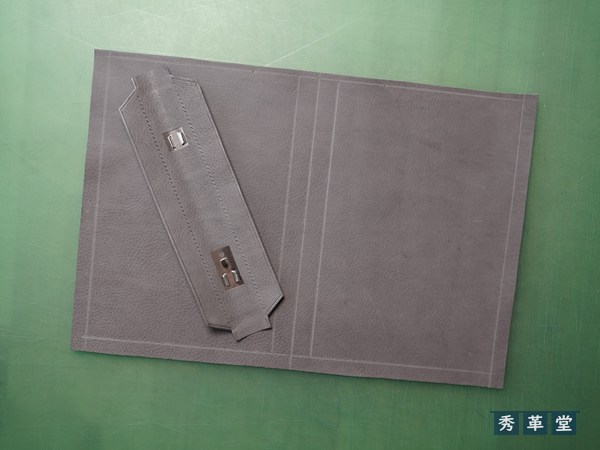

革の床面(裏面)の画像です。各パーツごとに必要な厚みが異なるので漉機を使って1枚ずつ漉いていきます。胴版(本体)やポケット部分、芯材など使う革と作るものの大きさによって一概に何ミリと決められないのが難しい所です。

試行錯誤と経験が大切な要素になります。

特に理由はないですが自分はいつもストラップ部分から作り始めます。ストラップの表は手帳の表と同じ革、裏は手帳の内装と同じ革を使うのが標準です。あえて逆に作るバイカラーバージョンも面白いです。

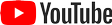

ストラップの中には適度に曲げた硬いヌメ革を芯として入れます。これが無いとヘタりやすく耐久性のないストラップになってしまいます。

ストラップと同じ理由でストラップホールにも芯材を入れます。繊維の詰まった丈夫な革を入れることで伸びにくく長く使える手帳になります。

これらを麻糸で手縫いして飾りの捻を入れたり断面を磨いたりして完成させます。芯材のかたちをそのまま生かしてふっくらした立体感のあるパーツに仕立てています。

特にヘタりやすいペンホルダーは丈夫なヌメ革をそのまま貼り合わせて作っています。当たりを減らす為の斜め漉きと麻糸のステッチをして側面を磨いたら完成です。

各ポケットには薄く漉いた革を2枚貼り合わせた状態で使っています。繊維の粗い部分を漉き落とし、丈夫で綺麗な表層のみ使う事で長く使える耐久性の高いものが作れると考えています。

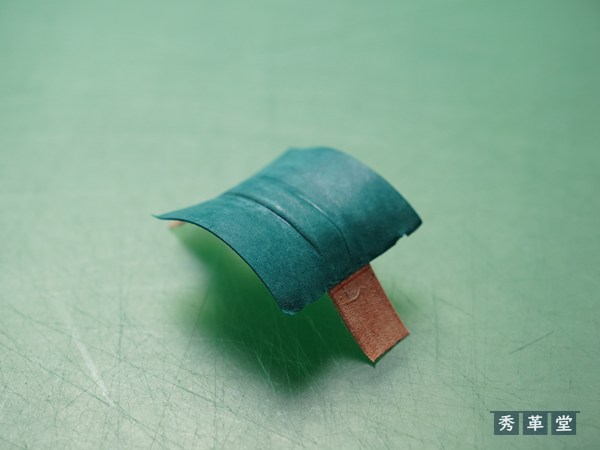

裏胴版とバインダー金具の台座を仕込んだリング当ての画像です。リング当ての側面はヘリ返し、胴版の側面は磨きで仕立てています。バインダー金具は手帳完成後に下からスライドして取り付ける仕様です。

表胴版に使うマヤショルダーには美しいトラが横に走っています。ストラップホールを取り付けて裏胴版と曲げた状態で貼り合わせます。この時の曲げ具合で完成後の開きやすさ、閉じやすさが大きく変わってきます。

中央のリング当て、左右のポケットとペンホルダーを貼り合わせます。角のアールはパーツを全て貼ってから包丁で切り落として作ります。

いよいよ手帳らしくなってきました。ストラップだけは本体の外周を縫い合わせる時に一緒に縫い付けるので後回しにします。

本体の外周をぐるっと縫い付けます。今回使用した糸は淡いピンクのリネンです。途中ストラップを胴版の間に差し込み一緒に縫い付けます。最後に布海苔と蜜蝋を使って断面を仕上げます。

ペンホルダーをポケット内に差し込んで、バインダー金具をカチャンとスライドしたら完成です。

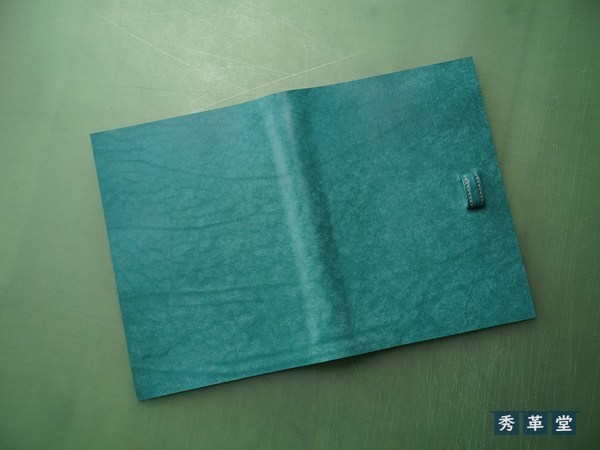

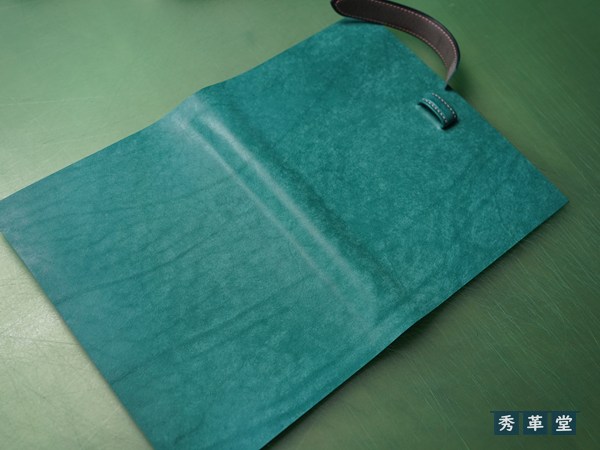

完成したバイブルサイズ

手帳の製作時に気を付けているのはしっかりと平らに開くように作ることです。閉じる時はストラップがあるので問題ないのですが、開いた時は手で押さえずに平らに開くようにしています。

キズや汚れの目立ちにくいグレーの内装と深いターコイズブルーの表革のコンビネーションが珍しいバイブルサイズの製作でした。

固定のペンホルダーやペンホルダー無しの製作も承っております。お問い合わせやインスタのDMからご連絡いただければと思います。

ではまた。